こんにちは、安田です。今回のブログは、前回のハウスクリーニング洗剤についての【プロが教える】あれこれその1!の続きになります。ではご覧になってください。

洗剤のあれこれ!洗剤を構成する成分

洗剤は、主に界面活性剤と補助剤で成り立っています。補助剤には、洗浄力を高めるビルダーや各種の機能を付与する状態改良剤などがあり、より、洗浄効果を高めるためのさまざまな働きを担っています。

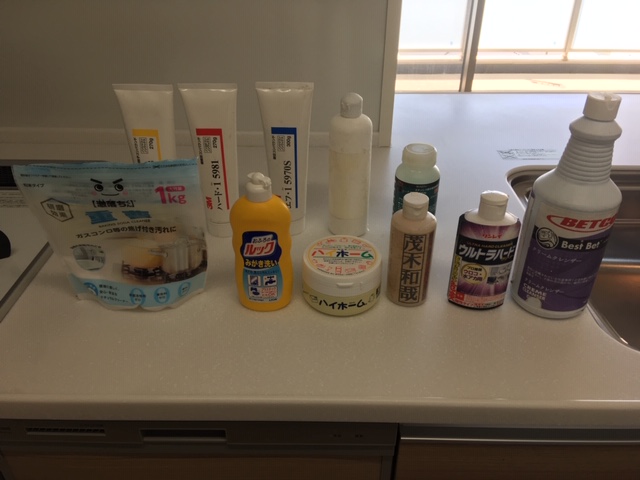

洗剤成分の配合割合は、用途や目的によって異なります。カーペットにはカーペット用、床には床用に独自に配合されており、それぞれ極力素材を傷めずに、できるだけ汚れをキレイに落とすことを目的に開発されています。

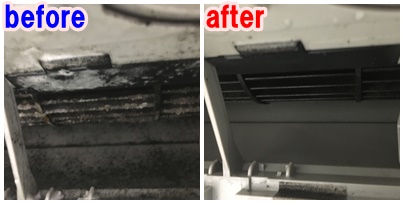

洗剤を使用する際は、それぞれの素材にあった洗剤を使用するのがプロのハウスクリーニング業者の鉄則であるべきなのですが、それを守っていない者が少なくないのが業界の現状なのはとても残念ですね。

ここで洗剤について理解を深めてもらって、洗剤のコスト重視もある程度大切ですが、性能重視に考え方を切り替えていただくと、後々はメンテナンスが楽になり、結果コストダウンにも繋がることを知って頂きたいと思います。

(1) 主剤

洗剤の主剤として使われているのは界面活性剤です。「界面」とは性質の異なる2つの物質の境界面のことです。2つの混じり合わない物質の間には必ず界面が存在し、両者をなじませる、あるいは性質を変える有機化合物を界面活性剤といいます。

1つの分子の中に油をなじみやすい部分(親油基)と水になじみやすい部分(親水基)の両方をもった性質です。

(2) 補助剤

・ビルダー(洗浄力増強剤)

界面活性剤の効果がをより高める働きをする化学物質です。代表的なものは次のとおりになります。

- 水軟化剤: 水道水に含まれるカルシウムやマグネシウムなどの金属イオンん(水の硬度成分)は、多くがプラスの電荷を帯びています。そのため陰イオン界面活性剤と結合しやすく、洗浄効果が十分発揮されにくくなります。そこで、これらの金属イオンを封鎖することによって、洗浄効果を高める働きをするのが水軟化剤です。

- キレート剤: 水軟化剤同様に、金属イオンを封鎖、あるいは不活性化する物質です。また、油汚れや油脂汚れを水に溶けやすくする働きもあります。洗浄効果を高めるために重要な成分ですが、シリカ成分でできているガラスへの攻撃性があるため、それらのダメージや腐食性の問題があり注意が必要です。最近では、この問題をクリアするべく生分解性キレート剤などが開発されており、キレート剤の攻撃性を抑える成分が含まれている洗剤もあります。

- pH調整剤: 汚れ落としの保持力を持続させるための物質です。食品添加物としてもよく利用されています。しみこんだ汚れを引きはがす働きもあります。

- 分散性: 汚れの再付着を防止するための成分です。再汚染防止剤とも呼ばれます。電気的反発力を高めたり、汚れを洗浄液中に安定させながら分散させる働きがあります。

・状態改良剤

主に洗剤成分の分離や分散を防止したり、安定向上させるために配合されている成分です。

- 泡調整剤: 水道水の硬度に基づき、泡の発生を多くしたり少なくしたりするための成分です。

- 溶剤: 界面活性剤では分解しきれない油分などを溶解するために配合されることがあります。固くこびり付いた油分などは、浸透性の高い溶剤成分を配合することにより、界面活性剤の作用をスムーズにさせる働きがあります。

- 安定化剤: 洗剤分が凍結したり、その後溶解したりした時に成分が分離してしまい、性能が低下することを防止するための成分です。

- 酵素: 酵素にはいろいろな種類がありますが、主に大きな汚れ成分を小さな単位に分解して水溶化したり、界面活性剤の働きを高めたりする効果があります。酵素は温度が低いと効果を発揮しなくなるので、酵素の種類にもよりますが、一般的に30~40℃前後のぬるま湯で使用すると最も効果を発揮します。

(3) 漂白剤、その他

洗剤成分に漂白効果の高い漂白剤成分を入れる理由としては、汚れを分解するうえでの補助効果をねらって配合されています。

洗剤の成分には、他にも使用目的に応じて、糊剤、研磨剤などが含まれる場合があります。

ハウスクリーニング洗剤についての【プロが教える】あれこれ!

以上がプロが教える洗剤についてのあれこれでした。

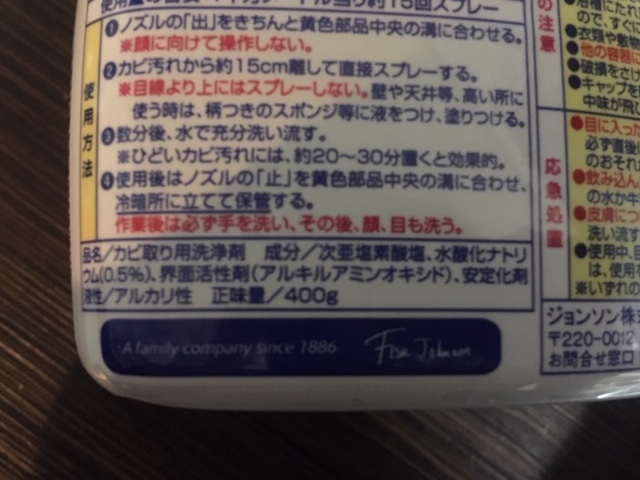

日頃ご家庭で使っている洗剤の裏に記載されている成分表を見てみると、界面活性剤、安定化剤などの成分が配合されていますので、興味があれば確認してみてください。

最後までお読みいただきありがとございました。